人事評価制度が求められる背景

人事評価の変遷

近代における人事評価は、欧米の心理学者の研究をもとに、おもに軍部における階級決定の手法として発展してきました。

1950年代までは、科学的人材評価法を用いて、個人成果の指標と位置づけた客観数値(生産量・欠損率・金額など)と属人特性(職務知識・勤続年数・人柄など)で評価していました。1960年代以降、米国企業では職務に関連した一連の行動の測定へと、人事評価のアプローチが移っていきます。

日本では戦後一定期間、米国経営を模倣し、職務主義的人事制度の導入が試行されていました。しかし、高度成長期以降は、能力評価や情意評価といった人物本位・能力主義的な人事考課・業績評価に加え、目標管理制度、昇格アセスメント、CDP(Career Development Program)、自己申告制度、専門職制度などの、評価制度に付随する様々な人事施策が導入されるようになりました。

バブル崩壊後の90年代以降は、それまで重視されていた年功序列や潜在・顕在能力基準の評価制度の見直しが計られ、

- 職務・業績に直結した成果評価

- 成果につながる発揮能力を評価するコンピテンシー評価

- 評価の透明性や納得性を高める仕組みとしての多面評価及び評価のフィードバックの導入 など

職務基準の業績主義的評価制度への移行が進んでいます。

現在の評価制度の運用

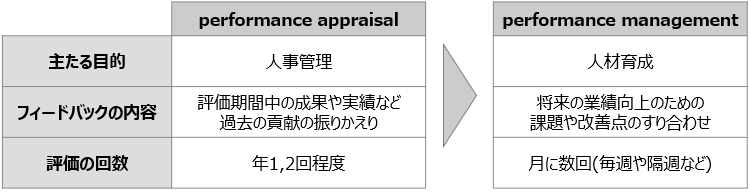

現在の評価制度の運用は、半期毎の賞与の時期や年1回の給与改定に合わせた査定のための評価運用(performance appraisal)が主流です。

しかしこの運用だと、曖昧な記憶をもとに1年間の行動や貢献を拾い上げようとしてしまう、個々人の貢献に関係なく直近の組織業績を反映してしまうなどの問題が起きやすくなります。結果として社員の納得感を高めにくく、人材育成にもつなげにくいという課題があります。

近年は働き方の多様化・リモート化が進み、阿吽の呼吸で仕事を進めるような旧来型の職場のマネジメントが困難になってきました。そうした環境の中、1on1の活用やリアルタイムフィードバックの導入など、高頻度なコミュニケーションを奨励する動きが増えつつあります。従来の査定のための評価運用から、事業・組織・業務のマネジメントや人材育成と一体となった評価運用(performance management)へ見直そうとする動きも出てきています。

このように、外部環境や自社の事業特性も踏まえながら、自社の状況にフィットした評価の仕組みと運用を選択できる時代になってきたと言えるでしょう。

- [ 評価運用の変化 ] -

人事評価制度の機能

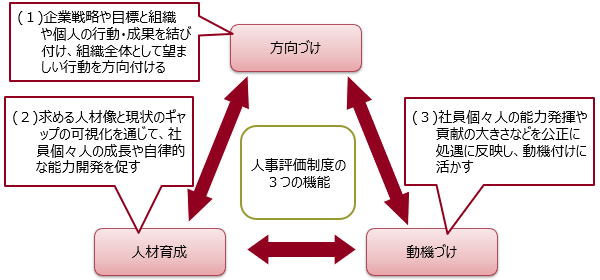

人事評価制度には、主要機能が3つあります。

1.組織全体として望ましい行動を方向付ける機能

1つ目は、組織全体として望ましい行動を方向付ける機能です。

企業は、ビジョンや戦略を組織目標、個人目標に落とし込み、事業・組織をマネジメントするといった企業活動におけるPDCAサイクルを回しています。

P:社員個々人に企業として目指す戦略の方向性を明示する

D:戦略の実現に向けた目標設定、行動、成果を促す

C:どこまで目標が実現できたか、適切な行動がとれたか、成果を上げられたかを振り返る

A:改善すべき点を具体的なアクションに落とし込む

評価制度を「C」と位置付け、このサイクルを個人のマネジメントツールとして運用すること、それこそが、評価制度の本来あるべき姿なのです。

これまで多くの企業は、事業・組織マネジメントと人事評価を明確に結びつけておらず、査定のための評価と割り切って評価制度を運用しています。評価制度をPDCAの「C」と位置づけることで、組織全体として望ましい行動に社員を方向付けることは大きな意義があると言えるでしょう。

2.社員個々人の成長や自律的な能力開発を促す機能

2つ目は、会社が求める人材像と個人の期待をすりあわせ、理想と現状のギャップを明らかにして自律的な能力開発を行い個人の人材育成を促す機能です。

中長期的に社員に身につけて欲しい価値観やスキルを評価基準に取り入れることによって、評価を通じて理想と現実のギャップを把握することができます。評価を受ける社員は今後何を身に着けるべきかが明確になり、評価をする上司にとっても指導や適性を活かせる業務アサインの検討が容易になります。

3.動機づけに活かす機能

3つ目は、評価結果の処遇への反映を通じて、動機づけに活かす機能です。

評価結果は、昇給・賞与などの査定に活用されるだけでなく、昇降格や役職任用、重要ポジションへの抜擢人事の参考材料などにもなりえます。評価制度は処遇を左右するため、社員を動機づけるための重要な機能を有しているのです。

一方で、評価の公正性や透明性が乏しい場合には、社員がネガティブに捉えることもありえます。そうした状況が続くと、大きくモチベーションを損なうばかりか離職の原因にもなりうるため、諸刃の剣としての側面もあります。3つの機能の中では特に運用上の配慮が必要なポイントです。

クレイア・コンサルティングが提供する人事評価制度の特長

クレイア・コンサルティングでは、自社の状況に合わせた評価制度を設計します。

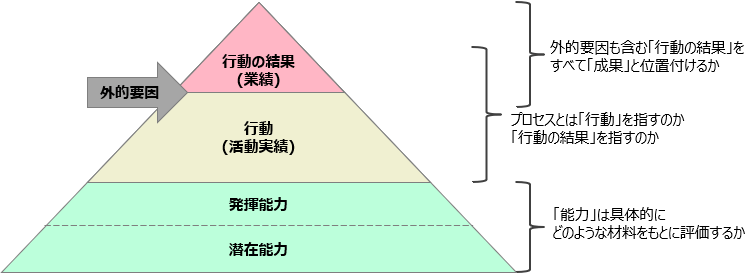

1.評価対象の定義と関係性の明確化

評価対象(能力・プロセス・成果など、評価しようとしている対象は何なのか)の定義が明確になっていなければ、適切な評価手法を検討・選択することができず、適切な評価者を検討することもできません。

また、「能力」や「成果」という用語は一般的に用いられているものの、その定義は企業によって異なっていることが多いため、具体的な定義が行われなければ、評価者によるバラツキの原因にもなりえます。

こうした問題を排除するため、評価対象の定義と関係性の明確化を、以下の3ステップで実施します。

- ①

当該組織の代表的な職務に関して、職務内容や業務フローなどの情報を収集する。(その仕事がどのように行われているかを生々しく説明できるようにする。)

- ②

上記の職務遂行の状況を、「能力」「行動」「行動の結果」の3つの要素を全て使って説明してみる。(具体的な職務を例にとり、「能力」「行動」「行動の結果」の違いを解説できるか確認する。)

- ③

評価対象として設定した項目が、上記の「能力」「行動」「行動の結果」とどのような関係にあるのかを整理する。それぞれの重要な検証ポイントは以下のとおりである。

(ア)「(望ましい)行動の結果」は、全て「成果」と位置付けるのか

(イ)「プロセス」とは「行動」を指すのか、「行動の結果」を指すのか

(ウ)「能力」は、具体的にどのような評価材料により評価するのか

職務遂行の要素と検証ポイント

2.ビジネスモデルや業績向上メカニズムを踏まえた「成果評価」の設計

組織や個人の「成果」を評価するといっても、個人の働きと組織の成果達成の関係は複雑です。

そのため、適切な「成果」評価を行うには、組織の成果向上に重要な影響を与える「個人の働き」とは何かを具体的に特定しなければなりません。個人単位の成果の集合が組織の成果となっているような単純なケースではなく、個人単位の成果の特定・測定が困難なケースでは、ビジネスモデルや業績向上メカニズムの観点から、「成果」を評価する評価項目を検討する必要があります。

「成果」に関する評価項目の設計は、以下の4ステップで検討します。

- ①

業界情報および当該組織の戦略や経営方針に関する資料をもとに、当該組織が属する業界の競争構造を分析することで、戦略的に強化すべき「強み」を確認する。

- ②

上記の「戦略的な強み」に重要な影響を与える組織(部、課、等)を特定したうえで、当該組織の成果の定義に関する資料(バリューチェーン上の位置づけ、管理会計や業績管理の指標、組織規程など)を収集する。

- ③

②の組織において、BSC(バランス・スコアカード)のようなフレームも活用しながら最終成果が創出されるまでの過程をチャート化しつつ、②にて収集した指標の関係性を整理する。

- ④

③のチャート(成果関係図)をもとに、戦略的に重要なKPIを具体的に(個々の従業員の働きと関連付けられるレベルで)特定したうえで、そのKPIを向上させるために、何を、どの単位(個人、チームなど)で評価すべきかを具体的に評価体系にあてはめてみる。

3.再現性のある成果創出や育成を重視した「プロセス評価」/「能力評価」の設計

冒頭で述べた通り、日本の人事評価制度のトレンドは、年功序列や潜在・顕在能力を重視した評価基準から成果・業績等を重視した職務基準へと変化しつつあります。

しかし、外部環境に左右される部分も少なくない成果だけで評価すると、社員の納得感が十分に得られないケースがあります。

「成果」は適切なプロセスや能力によって創出されるという前提に立てば、「プロセス評価」/「能力評価」を導入することは、経営目標の達成に寄与します。さらに言えば、再現性のある成果を出すには、「成果」につながるプロセス(過程)や能力が重要です。

「プロセス評価」/「能力評価」は、望ましいプロセスや身につけるべき能力を組織に浸透させることができるため、中長期的に望ましい思考・行動を発揮できる人材を育てるうえで有効です。一方で、人材マネジメントの目的に照らして「プロセス評価」/「能力評価」の必要性を説明できるようにしておかないと、本来の趣旨と乖離した運用に陥るおそれがあります。

「プロセス評価」/「能力評価」に関する評価項目の設計は、以下の3ステップで検討します。

- ①

当該組織の人材レベルに関する情報から、求める人材レベルと現状の人材レベルのギャップを具体的に把握する。

- ②

求める人材に達するための方法(マネジメント強化、自己啓発強化、人材入替促進、インセンティブ徹底強化など)を具体化する。

- ③

②の方法を促進するという観点から、設定した評価体系の活用方法を具体的に想定してみる。(例えば、評価者が評価体系をどのように活用すれば育成が促進されるのかを、具体的な事例にあてはめて考えてみる)

より成果・業績に直結する行動特性や発揮能力、いわゆる“コンピテンシー”を「プロセス評価」/「能力評価」の中心に据えることも可能ですので合わせてご検討ください。

人事評価制度を導入する際の流れ

1.現状把握と改定の方向性の特定

人事評価制度の改定にあたっては、あるべき姿と現状のギャップを認識したうえで、それらを解消していくことが必要です。経営・事業面からみた評価制度の課題と現状の評価制度で発生している問題の両方を解決できるよう、改定の方向性を策定します。

等級/報酬制度を変えない場合は、各制度との関連性(昇降格・昇降給、賞与との関係など)を把握し、どこまで手を入れるかを決めます。

2.評価体系の設計

改定の方向性が定まったら、評価の体系を設計します。

評価体系の設計では、事業・組織マネジメントや人材育成、等級制度や報酬制度との関連性を踏まえ、様々な目的と整合し、かつ社員の貢献を総合的・包括的にとらえられる体系構築を目指します。

評価対象の定義と関係性の明確化で述べた通り、成果や能力等の言葉の定義を明確にした上で、評価の対象を何にするのか、各種処遇の仕組みとの関係も含めて検討します。

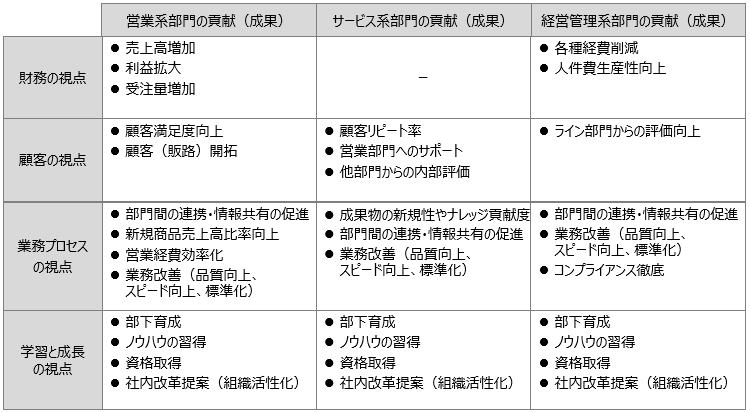

3.評価基準の設計

評価体系をもとに、具体的な項目・指標(社内の職務や職責を考慮しつつ設定)とそれをどのような基準で評価するかを決定します。

例えば、目標管理における成果評価の指標を決める場合は、営業系職種であれば売上や顧客対応、サービス系職種であれば品質や対応スピードなど、職種ごとの代表的な管理指標を使うことが一般的です。

職種によっては必ずしも定量的に評価できないので、定性的な評価の基準を設計します。

評価指標の例

また、評価基準をどの程度精緻に設計するかということも考える必要があります。

一般的には細かく設計することで評価者が恣意的に判断することを防ぐことが望ましいと考えられています。反面、評価者の評価能力の低下を招いたり、基準の陳腐化を防ぐための運用に手間がかかったりするというデメリットがあります。

そのほか評価基準を設計するうえでのポイントは、等級・役職に対する期待役割との整合性が保たれているか、利用者の視点で違和感のない言葉であるか、などです。

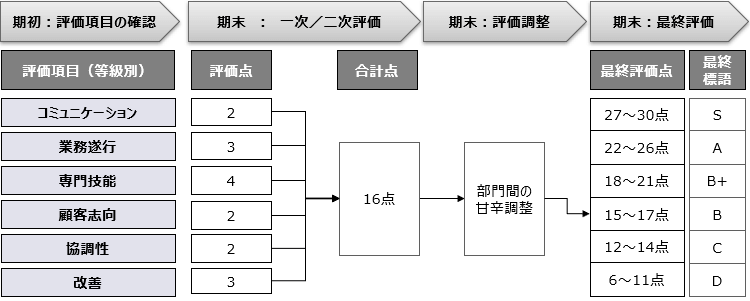

4.評価段階と評価の決定方法の設計

評価の基準が決まったら、評価の段階数とその算出ロジックを設計します。

段階数は細かすぎても大括りすぎても運用しづらいので、5~7段階が一般的です。奇数段階にして中央を標準評価とする場合、偶数段階にすることで標準評価への中心化を防ぎます。中には、「A」・「B」・「C」のようなアルファベット順ではなく、「Satisfactory」・「Needs Improvement」など、序列よりも意味を重視した評語を設定する企業があります。社員にとってわかりやすいかどうかが望ましいです。

評価結果の算出法

評価結果の算出方法には、各評価項目を合計したり、(加重)平均したりとさまざまな方法があります。複雑すぎず、シンプルでわかりやすく、かつ合理的であることが重要です。

絶対評価もしくは相対評価にするか、相対評価の場合は相対化の方法や母集団もあわせて検討します。

5.評価ツールへの落とし込みと評価制度の検証

評価制度の仕組みが固まったら、実際の運用場面もイメージしながら制度をブラッシュアップしていきます。制度を具体的なツール(人事評価システムや評価シートなど)に落とし込んだ際、意図したことが社員に確実に伝わるかを検証します。

制度検討時に想定したとおりに評価がつきそうかどうか、現場に協力してもらいながら事前のチェックが必要です。過去の評価運用上の課題や現在の評価者の特性も踏まえながら、評価をつけにくいところはないか、評価結果に違和感がないか、過去の評価上の課題が解消できる仕組みになっているかを検証します。

評価シートを設計する場合は、操作性や視認性などにおいて、ストレス少なく利用できるユーザビリティを備えているかどうかも、社員目線では重要なポイントです。

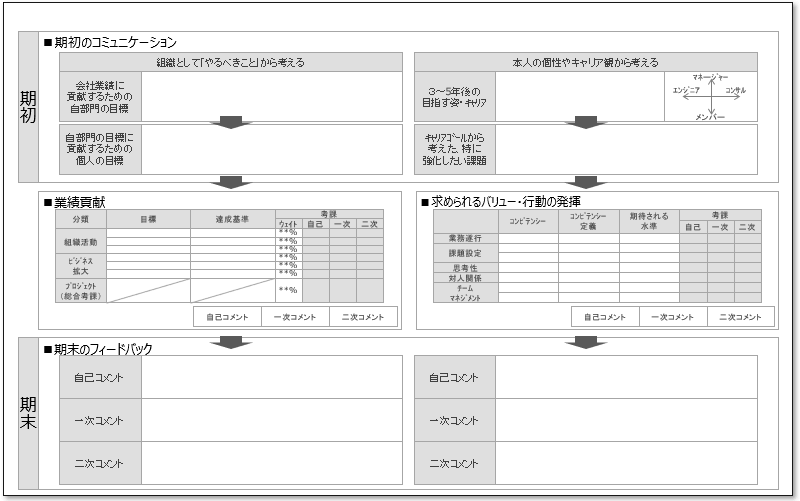

評価シートのイメージ

6.評価運用プロセス

評価運用プロセスの設計では、年間の評価スケジュール(フィードバック含む)や評価フロー、評価調整ルールについて、イレギュラーパターンの対応を含めて具体化します。

評価スケジュールは、期間内に成果が十分に観察可能か(評価期間中に評価の対象が発生するか)、業務の繁閑も考慮しながら運用負荷に耐えられるかどうかを確認します。

評価者は、組織体制やライン階層も考慮しながら、被評価者にとっての納得感 (e.g.最もよく観察できる上位者)と組織にとっての正当性(e.g.ライン長)のバランスがある人選かどうかを検討します。

評価調整についても、現場の評価をどの階層でどのように確定させるのかを決定します。また、期中の異動・出向・帰任、休職・復職、母性保護、移行期の評価など、イレギュラーな事象が生じた場合のルールについても、事前に定めておく必要があります。

人事評価の流れ

7.社員へのコミュニケーション施策の検討

制度が固まったら、社員への説明会を通じて、新制度導入の目的や具体的な変更点を周知します。

ポイントは、社員目線で変化がわかるようにすることです。

社員にとって、評価制度は自身の処遇にかかわる関心事であるため、特に制度変更で有利となるのか不利となるのかは気になるところです。

社員にとって良くなる点や悪くなる点を理由とともに丁寧に誠実に伝えることで、社員からの理解に努めます。想定される質問に対しては、特に処遇に関わる重要な点を中心に、回答を事前に用意しておくことが望ましいでしょう。

8.新評価制度の導入に向けた準備

新評価制度導入に向けた準備として、現場の評価者が仕組みに沿って正しく評価できるよう、評価者向け運用マニュアルの整備や、必要に応じて評価の目線合わせなどを目的とした評価者トレーニングを実施することは重要です。

運用マニュアルには、目標設定のガイドラインや評価エラーのチェック観点など、現場での運用の一助となる情報を記載します。ここでの注意点は、運用マニュアルは書かれたとおりに行動してもらうための内容とするのではなく、判断に迷った際に新制度の趣旨や事業の方向性に照らして、原理原則に立ち返って考えてもらうための“考え方”にするということです。

9.新評価制度導入後の運用

評価制度導入後は、新制度のスムーズな理解浸透・定着を図ることが有効です。

例えば、初めて目標管理を導入する場合は目標設定の立て方の事前レビュー、評価基準を大きく変える場合は本番の評価の手前の段階で評価の目線合わせのためのリハーサルなどを実施します。

また、年度末の評価実施後に、想定通りの評価ができたかどうかの検証を行い、年1回程度は定期的に評価基準等のブラッシュアップを行うことで、評価運用の形骸化を回避し、より経営や事業に資する評価運用に近づけていくことが可能となります。