シニア人材活用を取り巻く背景

企業がシニア人材活用を進めようとしている背景には、1) 平均寿命の上昇、社会保障制度の限界を背景とした雇用義務の延長、2) 労働力不足の深刻化、の大きく二つがあります。

背景1) 平均寿命の上昇、社会保障制度の限界

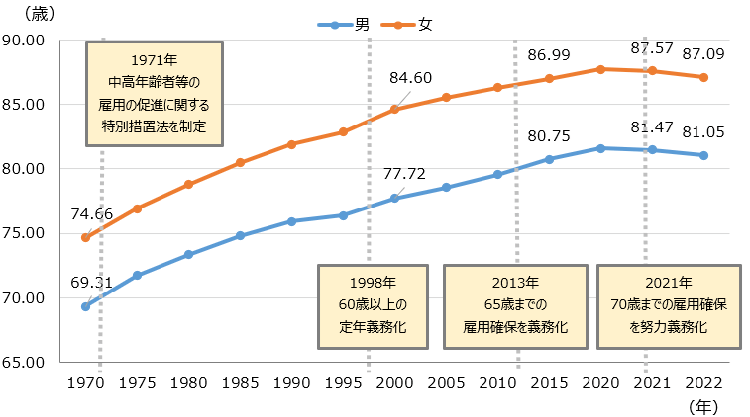

日本の平均寿命は年々上昇しています。厚生労働省によると、令和4年時点で男性が81.05歳、女性が87.09歳まで上昇しています(図1)。さらに、これは世界で見ても高い水準です。厚生労働省の調査(*1)によると、アフリカ、北アメリカ、南アメリカ、アジア、ヨーロッパ、オセアニア地域を含む50ヵ国で平均寿命を男女別で比較した場合、日本は男女ともに上位5位に入っています。

【図1 平均寿命の年次推移】

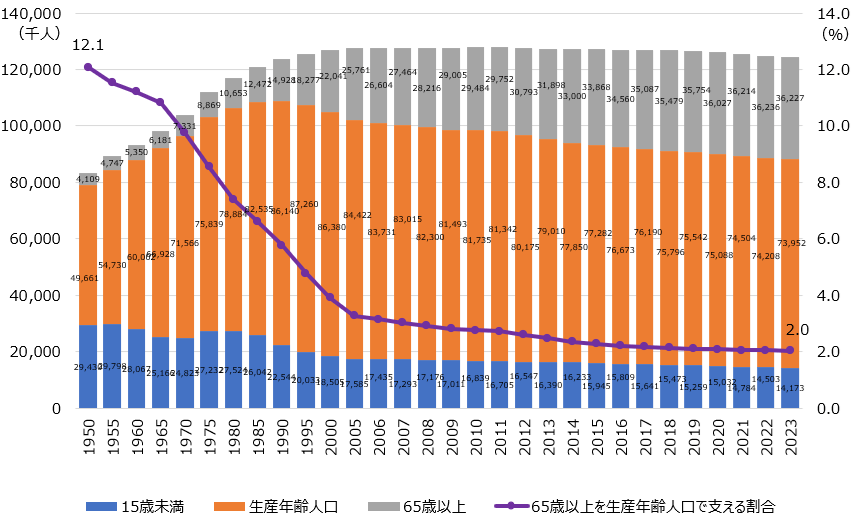

一方で、少子化に伴い、生産年齢人口は1995年をピークに年々減少過程に入っています。総務省の人口推計によると、生産年齢人口は2023年時点で7,395万人まで減少していることが分かります(図2)。さらに、国立社会保障・人口問題研究所によると、2070年には4,535万人まで減少すると推定されています(*2)。

また、65歳以上人口と生産年齢人口の比率を見ると、1950年には65歳以上の者1人に対して現役世代(15~64歳)の者12.1人がいたのに対して、2023年には65歳以上の者1人に対して現役世代の者2.0人になっています(図2)。今後、社会保障制度を支える現役世代の負担が増大し、彼ら(彼女ら)の将来もらえる年金水準も低下せざるを得ない状況が見込まれます。

【図2 少子高齢化の推移】

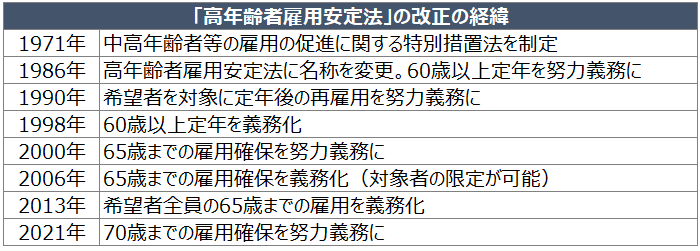

このような状況を踏まえて、政策的な動きの一環として、「高年齢者雇用安定法」の一部が改正され、2021年4月1日に「改正高年齢者雇用安定法」が施行されました。これにより、高年齢者の安定した雇用の確保の促進を一つの目的とし、65歳までの雇用確保措置の実施を事業主に義務づけることになりました。

改正高年齢者雇用安定法は、この義務に加え、70歳までの就業確保措置の実施を事業主に努力義務として要請しています(図3)。この要請に対し、実際の企業の取組み状況としてはまだまだ道半ばとなっています。厚生労働省の「令和5年 高年齢者雇用状況等報告」によると、70歳までの高年齢者就業確保措置を実施済みの企業は、報告した企業全体の29.7%と3割未満にとどまっているようです。

背景2) 労働力不足の深刻化

前述の生産年齢人口の減少により、日本社会全体が労働力不足の状態になっていくと予測されています。

生産年齢人口の減少は、すべての産業全体に共通する難題ですが、特に成長産業ではない業種・業態では、(成長産業に比べて)人材確保はより困難になっていくと思われます。製造業においては、ずいぶん前から熟練技能の伝承が課題となっていましたが、今後は、伝承すべき若年層を確保すること自体が困難になり、高年齢の熟練技能者ができるだけ長く働けるようにしていくことが、切実な課題になっていくものと思われます。

こうした背景のもと、企業の多くがシニア人材の活用を積極的に考えざるを得ない状況に迫られています。本稿では、シニア人材活用において多くの企業が抱える問題を整理した上で、解決の方向性を提示したいと考えます。

(参考)“シニア人材”の定義について

ここで、“シニア人材”とは何者なのかを定義しておきたいと思います。仮にシニア人材=高齢者(高年齢者)と捉えれば、背景1で触れた高年齢者雇用安定法では55歳以上と定義されており、WHOでは65歳以上、道交法では70歳以上と、目的によって様々な年齢基準が存在しています。

“シニア人材”が一定年齢を超えた人材であることに疑う余地はありませんが、こうした明確な年齢基準があるわけではなく、一般には定年を超える年齢の社員を“シニア人材”と呼ぶことが多いようです。では定年=60歳以上がシニア人材なのか、というと、昨今の法改正の影響で定年年齢が多様化しつつあるため、今後緩やかに“シニア人材”の年齢イメージもより高齢化していくものと予想されます。

他方、「シニア」と「高齢者」という表現には、想起されるニュアンスに少々違いがあります。敢えて”高齢者”ではなく、”シニア”と表現する背景には、(単に年齢が高いだけでなく)有益な経験・知見を有する熟練者であるというポジティブな意味合いが含まれていると思われます。

本稿では、定年年齢が60歳である企業がまだ多数である状況も踏まえ、“シニア人材”を”豊富な経験・知見を持ち、自ら就労を望む60歳以上の者”と定義します。

シニア人材活用の鍵となる3つの論点

企業の中でシニア人材活用を検討するといっても、本音の部分では“シニア人材を使わざるを得ないので、仕方なく検討する”と考える企業が多いのが実情ではないでしょうか。

前述の通り、シニア人材活用が必要な背景には、日本の社会保障制度の限界や労働力不足といった外圧が大きな要因としてあるため、消極的な姿勢になってしまうのもやむを得ない部分もありそうです。

一方で、企業が消極的な姿勢のままシニア活用を推進してしまうと、シニア人材のモチベーション低下はもちろんのこと、シニア人材を活用する企業や上司、職場全体に様々な負の影響が広がっていく懸念もあります。

そこで、(多少消極的であっても)シニア人材活用を考える上で絶対に外せない次の3つの論点を紹介し、その後企業が取るべき望ましいシニア人材活用の進め方について紹介したいと思います。

- 論点1.

- シニア人材に対して適切な期待役割を与えることができるか

- 論点2.

- シニア人材の貢献を適切に評価できるか

- 論点3.

- (活用したくても)活用が困難なシニア社員をどう考えればよいのか

論点1. シニア人材に対して適切な期待役割を与えることができるか

まず実態として、シニア人材に対して適切な期待役割を与えることができているかを点検する必要があります。ここで留意すべきポイントは大きく二つあります。

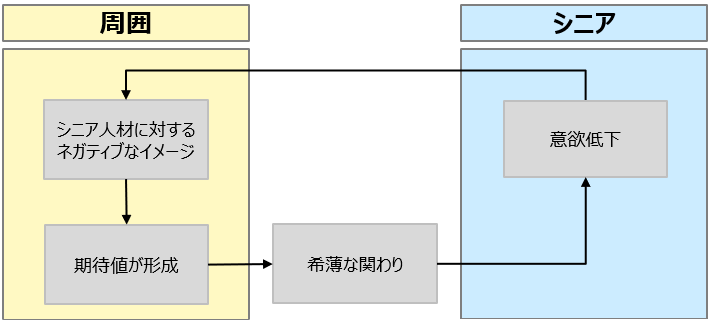

留意点の一つ目は、ネガティブなイメージに基づいて、一律にシニア人材への低い期待値が形成されていないか(留意点A)、二つ目は、シニア人材を現役社員とは“別枠”として扱うことで、シニア人材のモチベーションを大きく低下させていないか(留意点B)です。それぞれ順を追って説明していきます。

留意点A. ネガティブなイメージに基づき、一律にシニア人材への低い期待値が形成される

内閣府の調査(*3)によると、高齢者のイメージとして上位に上がっているのが、「身体が衰え、健康面での不安が大きい」「収入が少なく、経済的な不安が大きい」「周りの人とのふれあいが少なく、孤独である」「古い考えに囚われがちである」といったネガティブな側面となっています。また、同様にシニア人材に対するネガティブなイメージを若者世代が持っていることが他の調査からも明らかとなっています(*4)。

一方で、職場での周囲との関わり方において、シニア人材の中でも「気軽に話しかけてほしい」「ITやトレンドなど新しい知識を教えてほしい」「職場や仕事の悩みについて相談してほしい」などといった前向きな意見を持つシニア人材が一定数存在することが複数の統計調査(*5)(*6)により明らかとなっています。

もちろん、シニア人材は多様な人生経験・職務経験を経ており、身体的にも丈夫な方から体力の衰えが目立つ方まで多様なはずであり、ネガティブなイメージが一律にシニア人材に当てはまるわけではありません。にもかかわらず、シニア人材の多様性や個々の状態の違いに配慮せず、一般的な(しかもネガティブな)イメージ先行で、シニアの期待値が一律に形成されてしまっている可能性があります。

留意点B. 現役社員とは“別枠”扱いすることで、シニア人材の意欲を低下させている

問題の二つ目は、「ネガティブなシニア像」や「定年前の処遇を大幅に引き下げていること」を背景に、シニア社員を「別枠扱い(ネガティブな意味での特別扱い)」として、組織・チームにおける役割や接し方を大きく変えてしまうことです。

サイボウズの「シニア社員の職場との関わり」についての意識調査(*5)によると、職場でコミュニケーションが取れていない場合、または職場で役に立っている実感がない場合、そうでない場合と比較して仕事のやる気が半減するそうです。また、リクルートワークス研究所、リクルートマネジメントソリューションズの調査(*7)(*8)によると、仕事で重視する価値観がポストオフ前後や定年を迎える前後で、収入の獲得・自己成長から他者への貢献に変化することが明らかになっています。

つまり、周囲との関わりの中で「役立っている」という実感を得られる機会が減ることにより、モチベーションが低下している可能性が考えられます。さらに、このシニアの意欲低下によって周囲のネガティブなイメージが強化される負の連鎖を生んでいるのではないかと思われます(図4)。

【図4 シニア社員に対する周囲の捉え方とシニア人材の意欲の相互関係】

論点2. シニア人材の貢献を適切に評価できるか

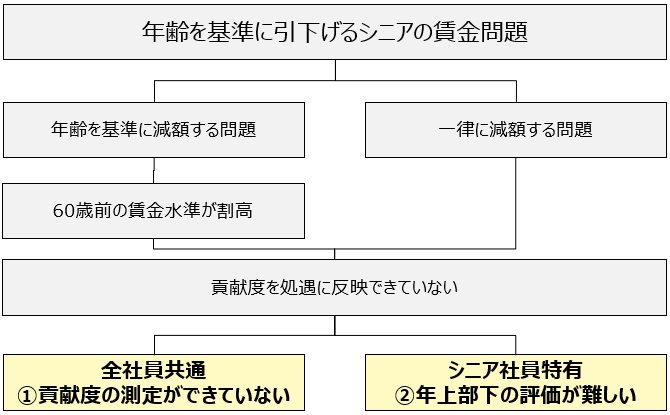

大企業の中には、過去の経緯で年功的に処遇を引上げ、定年前に給与が高止まりしてしまうような給与制度を持つ企業が少なからずあります。こうした企業では、職務内容や貢献に比して、給与が高すぎることを理由に、60歳(定年)を機に賃金を一律に引き下げる仕組みもセットで備えている場合が多いといえます(*9)。それに加えて、定年後再雇用契約以降、昇給や賞与の支給対象外となり、評価も対象外としている企業も多いようです。

シニア社員にとって、職務の軽減に合わせて相応の処遇に見直しが入ることはまだ理解できるとしても、評価の対象外とされてしまうことは、大きなモチベーション低下の要因になることは想像に難くありません。モチベーションが低下すればパフォーマンスも相応に低下することになり、結果シニア社員の活用が上手くいかない大きな要因となりうるでしょう。

ではなぜ、シニア人材の能力や貢献度を適正に評価しようとしないのでしょうか。

理由の一つとして、そもそもシニア社員に限らず、能力や貢献度を測定することが難しいので、定年後再雇用社員は契約社員だから、といった“別枠”の論理を持ち出して、対象外としている、ということがあると思います。しかし、恐らくもう一つ、シニア特有の“別枠”にしたい理由があるように思えます。それが、年下上司が年上部下を評価できない/したくない問題です(図5)。

【図5 年齢を基準に引下げるシニアの賃金問題の要因整理 】

年下上司が年上部下を評価できない/したくない問題が職場に存在していないかを点検する際に留意すべきポイントは、大きく二つあります。

留意点の一つ目は、年下上司の、年上部下に対するマネジメントスキルの保有状況(留意点C)、二つ目は、過去の関係性を踏まえた、シニア人材の現役世代に対する立ち居振舞い(留意点D)です。それぞれ順を追って説明していきます。

留意点C. 年下上司の、年上部下に対するマネジメントスキルの保有状況

評価をつけ辛い状況の大半は、標準未満の(低い)評価をつける際に生じる事象です。つまり、そもそも能力発揮や成果創出が不十分な年上部下を評価しなければならない状況であると想定されます。

では、なぜ能力発揮や成果創出が不十分な状態に陥るのか、原因として考えられるのは、「年上部下のマネジメントに慣れていない(あるいは面倒である)ので、能力発揮や成果創出に導くマネジメントができていない(そのようなスキルを年下上司が有していない)」あるいは「そもそもシニア人材に期待していないので、能力発揮や成果創出が不十分でも、年下上司が放置している」ということでしょうか。

これらは、人事評価制度の問題というよりも、「年上部下のマネジメントスキル教育」の問題ではないでしょうか。

人事制度の運用が年功的になっている企業では、役職任用や序列意識も年功序列になりがちです。これは、人事評価制度の改定だけでは解決しません。シニア人材の活躍の場を広げるためには、真に年齢に依存しないマネジメント力(あるいは、多様性のマネジメント力)のトレーニングが必要でしょう。

また、弊社の経験上、人事評価を前向きに運用していくために、評価者の意識とスキルの改革だけでなく、被評価者の意識(評価の受け止め方)のトレーニングをして欲しい、と要望を受けることも多々あります。このような企業では、被評価者に「人事評価の受け止め方」のトレーニングを行うことで、年下上司が年上部下に評価フィードバックを行いやすくなっています。

上司と部下のすれ違いは、人事評価のフィードバック場面に限りません。職場で実施される個別面談において上司が確認したいことと部下が求めていることにギャップが生じており、部下は、「部下に期待していること、挑戦してほしいことなど、『目標や期待される成果』を明確化することを求めている」という調査結果もあります(*10)。

では、「目標や期待される成果」を①どのように明確化し、②どのように年上部下に伝えていけば良いのでしょうか。

まず、①は求める成果や貢献を「正しく」定義することが鍵となります。次に、②は、後述する年上部下との対人関係が影響するものと考えます。

すなわち、年上部下の評価において、仕組みに対するアプローチ(認識を合わせる場の設定・継続実施の仕組化等)が本質的な解決策ではなく、ソフト面へのアプローチ(経験も知見も自分より豊富な年上部下を、対話を通じて理解し納得に向かわせる対人マネジメント)がより重要であると考えます。

留意点D. 過去の関係性を踏まえた、シニア人材の現役世代に対する立ち居振舞い

この問題は、年齢も経験も長けている年上部下の自負心が大きく影響していると考えられます。つまり、「正しく評価する」という評価技術の問題というより、年上部下の感情面も踏まえたコミュニケーションスキルの問題(年上部下の感情面に過度に配慮して、迎合した態度をとらない、ということも含む)と推察します。

ある研究では、上司が部下に対して適切なリーダーシップを発揮するほど、または上司への信頼感が高いほど人事評価に対する納得感が高まることが明らかになっています(*11)。

このような良好な対人関係の構築において、年下上司の年上部下に対する振舞い(伝え方・接し方・行動の見せ方)が影響していると考えられます。あるアンケート調査(*12)より、年下上司の元で仕事がしづらい理由の上位5つのうち、「人の意見を受入れない」「威張っている/えらそうにしている」の理由が挙がっています。

年功序列の風土のもとで、年下上司が年上部下に対してこのような態度をとることは想像しにくいようにも思えますが、経験豊富な年上部下に対して、経験も自信も不足している年下上司が、虚勢を張ったり、年上部下に意見を言われたくないという態度をとってしまったり、ということはありそうです。

(参考)企業がシニア人材の賃金を減額する二つの理由

企業がシニア人材の賃金を減額するのには、大きく二つの理由があります。

一つ目の理由は、賃金制度が年功的になっている(年齢給などのあからさまな年功序列賃金ではないが、評価や昇給の運用が年功的になっている場合を含む)ことにより、60歳前の賃金水準が(職務内容や貢献に比して)割高になっているためです。60歳定年で再雇用がない時代は、定年者補充として新卒社員を採用することで、人件費単価を大幅に引き下げることができました。しかし、65歳までの雇用義務が生じると、60歳(定年)を機に賃金を大幅に引き下げなければ、企業全体として適正な人件費水準(平均人件費)を維持できなくなってしまいました。

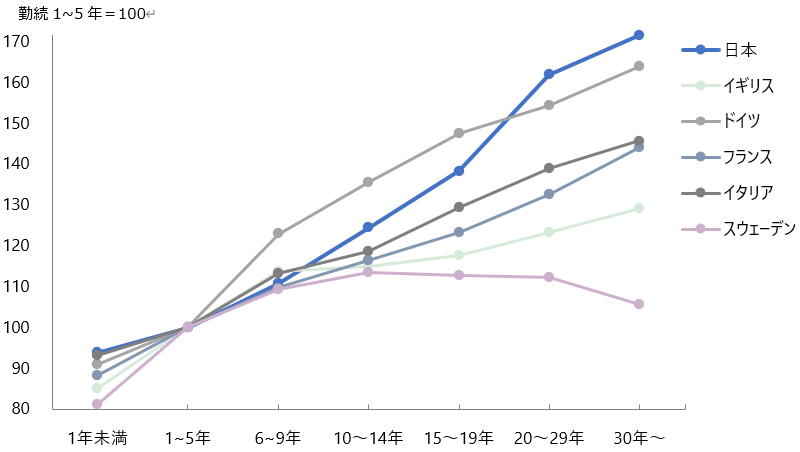

年功的な賃金カーブについては、日本以外の他国と比較するとはっきり確認できます。労働政策研究・研修機構の調査(*13)によれば、勤続年数別の賃金を国際比較すると、諸外国は勤続年数が長くなるほど賃金の伸びが鈍化していく傾向にある一方で、日本は勤続年数が長くなるほど右肩上がりで賃金が上昇しており、特に15-19年目以降から急速に上昇していることがわかります(図6)。

【図6 勤続年数別賃金の国際比較】

注:規模10人以上の民営事業所が対象。日本は所定内給与額、欧州は月間平均収入額をもとにJILPTにおいて算出

1)産業計は、公務・防衛・義務的社会保障を除く非農林漁業計が対象。

2) 日本の勤続年数は、1~5年が1~4年、6~9年が5~9年に相当。

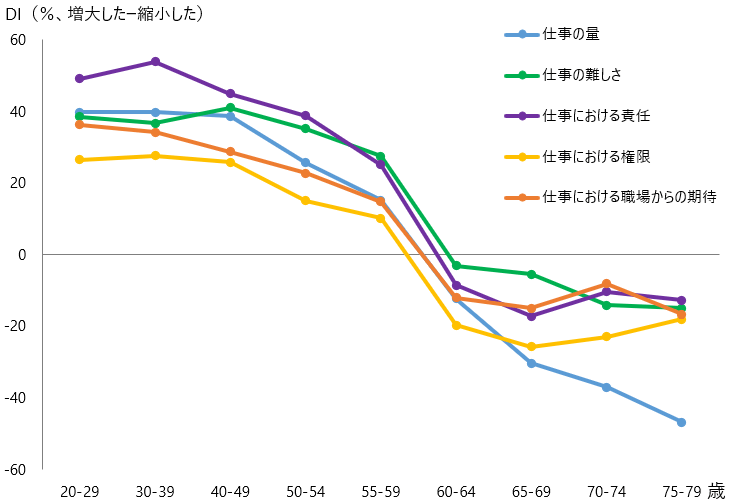

一方で、リクルートワークス研究所の調査(*7)(年齢別の「仕事の負荷」を、「仕事の量」「仕事の難しさ」「仕事における責任」「仕事における権限」「仕事における職場からの期待」の五つの要素を基に測定している)によると、年齢を経るにしたがって仕事の負荷が低下していき、60歳以降はそれが顕著に表れることがわかります。

特に、「仕事の量」と「仕事における権限」の低下度合いが大きい一方、「仕事の難しさ」の低下度合いは最も小さいことがわかります。したがって、「仕事の難しさ」のような仕事の質に関する要素は、「仕事の量」と比較して年齢を重ねても低下しにくい傾向にあることがわかります(図7)。

【図7 年齢別の仕事の負荷】

注:若手・中堅の就業者と高齢就業者の就労実態を調査。サンプルサイズは20代:415サンプル、30代:429サンプル、40代:433サンプル、50代:879サンプル、60代:882サンプル、70代:886サンプルとなっており、特に高齢就業者の就労実態を解明することに重きを置いている。

高齢になると仕事量や仕事の責任は低下するが、賃金は上昇し続けることが、60歳時点で職務内容や貢献に比して賃金が高すぎる状態を形成していると言えます。

なお、職業特性を踏まえると、知的集約型職業の場合、加齢とともに仕事の質に関する要素はむしろ維持・向上する場合が多分に考えられます。しかし、日本の職業別の就業者数(15歳以上)の状況を踏まえると、現業職に就いている就業者が全体の6割を占めていること、さらに、60歳以上の就業者のうち現業職に就いている就業者が7割を占める状況を踏まえると、図7の結果は、概ね現業職の就業実態を反映している結果と推測できます。

また、65歳までの再雇用を企業に義務化するにあたり、政府は「高年齢雇用継続給付」という助成金を準備しました。この給付金は、60歳時点と比して賃金が75%以下に低下し、かつ、賃金月額が基準を下回っていることが支給要件となっています。更に、60歳時点の賃金と比較した下落率が大きいほどに、給付金の支給率が上がるようになっており、もともとの賃金水準が高い大企業では、給付金の支給要件を満たすために60歳時点の60%程度まで賃金を引き下げていることも、珍しくありません。

もともとは、企業に雇用延長を義務付けるにあたり、企業の人件費負担の一部を補助するために導入された制度ではありますが、この制度の存在も、60歳で賃金を大きく引き下げる動機づけになっていることは否めません。

二つ目の理由として、賃金を引き下げるというリスク(法的リスク、モチベーションリスク)がある局面において、「一律の減額」であれば、個別の説明が不要であり、雇用延長の経緯などから「仕方がない」という(消極的な)理解を得やすい、という思惑があるためです。

そもそも、年上の部下であるシニア人材に対して、能力や貢献が低下しているというマイナスの評価を個別に行うことは、(年下の)役職者の大きな心理的負担になりますし、法的なトラブルに発展する可能性もあります。それであれば、「一律の減額」という方策の方が、総合的なリスクは低いのではないか、と考える企業が多くあっても、不思議ではありません。

しかしながら、一律の減額には、能力や貢献度の高い人材ほど納得せず、社外への転身を考えるでしょう。今後の労働力不足を想定すると、一律の減額を続けていては、市場価値が高いシニア人材から順番に流出し、「行く先が見つからないから、仕方なく今の会社に残る」という後ろ向きなシニア人材だけが居残ってしまう、という状況に至ることが想定されます。

このような状態に至るリスクを考えれば、個々のシニア人材の能力や貢献度に基づいて、処遇差(賃金を下げるか否か、および下げ幅)をつけていくことの方がリスクは低いと考えざるを得ないでしょう。

論点3. 活用が困難なシニア社員をどう考えればよいのか

既に触れた改正高年齢者雇用安定法と、同一労働同一賃金の法制化と裁判例の発生、あるいは労働力不足によるシニア人材の需要の増加を背景に、年齢を基準とした一律の減額方式を見直す動きも少しずつ出てきています。企業側としても、年齢に関わらず優秀なシニア人材であれば、リテンションしたい、外部からも採用したいと考える企業も増えつつあるようです。

しかしながら、多くの企業では3つ目の論点として、シニア人材の中でも活用が困難な社員が一定数存在しており、そうした社員をどう扱うべきか、という悩ましい問題が存在しています。

シニア人材の中でも活用が困難な社員とは?

自社での活用が困難な人材には、本人の問題によってパフォーマンスが低下している社員と、パフォーマンスに問題はないが、活躍できる職務やポストを用意できない社員がいます。

前者の場合には、本人の意欲や能力が減衰している場合だけでなく、本人の意欲や能力は変わらず維持されているが、社内の業務がDX化などにより大幅に進化しており、変化についていけなくなっている(相対的に、能力価値が低下している)場合などもあてはまります。

後者の場合、企業の既存事業が成長していない(あるいは縮小している)場合が想定され、本人にどんなにスキルや経験があっても、それを活かせる場が社内にない、という状況です。

このように、活用が困難な社員と一口に言っても、必ずしもそれが「意欲も能力も低い」とは限らないケースが多々あります。長期雇用の中で、会社の事業も組織も業務も変化していくため、シニア人材の段階で、組織の雇用ニーズと、人材の意欲・能力のミスマッチが起こりやすくなってしまう、という構造的な問題であると考えるべきでしょう。

なぜ活用が困難な社員が会社に残ってしまうのか?

仮に活用が困難な理由が社員側だけの問題ではなかったとしても、それが定年を迎えるまで発覚せず、定年後再雇用のタイミングで初めて発覚するケースは稀でしょう。即ち、会社も本人もミスマッチが生じていることを薄々気づきながら、ずるずるとシニア人材になるまで問題を先送りしているケースが多々あるということです。

この問題の背景には、一つの会社で長く働く方が(あるいは定年まで勤めたほうが)得をする、あるいは、転職するよりも定年まで会社に居続けた方が得であると社員が認識してしまう、人事処遇制度にも一つの要因があると考えます。具体的には、先述した年功的に賃金が上昇する仕組みや、勤続年数が長いほど税制面や算定時で優遇される退職金の仕組みなどです。

また、一旦高止まりしてしまった給与は、下げることが難しく、自身の給与が年齢と共に市場価値と乖離していき、転身が難しくなる、という現象もあります。

ここでの一つの結論は、シニア人材になって初めて大きなミスマッチを自覚しても手遅れに近く、もはやそれは本人だけに責任を押し付けるのにも限界があるので、もっと早い段階でミスマッチを会社と本人が認識し、是正する努力をし続けなければならない、ということです。

シニア人材活用の進め方~7つの支援事例の紹介~

シニア人材の活性化に向けた問題は、社会福祉や労働人口の動向と、長期雇用の中での事業構造の転換や職務ニーズの変化と、人間の加齢に伴う変化が、複雑に絡み合って形成されています。

クレイア・コンサルティングは、シニア人材を取り巻く社会的環境に関する知見と、個別クライアント企業の事業を中心に考える問題解決力により、クライアント企業の現状と将来に最も適した問題の構造化と対策の提案を行います。

シニア人材の領域では、等級・評価・報酬などの人事制度(シニア人材向け)の設計や改革だけでなく、年功序列に陥らない制度運用の工夫、シニア人材やその上司の意識改革、人材フローの流動化と転身支援制度の設計・導入など、多岐に渡るソリューションの提供が可能です。

ここでは、冒頭で説明した3つの論点への解決策として、様々な企業で実施したシニア人材活用に向けた取り組み事例をご紹介していきます。

事例1. シニア人材の期待役割の再定義

シニア人材の多様性を踏まえると、個々の特性や能力を活かせるように期待役割を設定することが望ましいことは言うまでもありません。しかし、シニア人材に対するネガティブな印象を社内から払拭するためにも、「シニア人材に対する期待役割定義」を定めて社内に発信していくことは、特に重要なテーマであると考えます。

以下はシニア人材の特性を活かした期待役割として想定される人材イメージの例となります。

(人材イメージの例)

- 例1.「若年層の相談役」

- →多忙な管理職に代わって、若手がいつでも相談しやすい存在になる

- 例2.「職場の潤滑油」

- →幅広い視野と落ち着いた態度で、困っていそうな社員に声をかけてサポートする、職場全体のウイークポイントを見つけてカバーする

- 例3.「役職者の理解者」

- →役職者が多忙で見えにくくなっている職場の状況を、役職者に伝えつつ、サポートする

事例2. シニア人材個々の特性や能力のアセスメント(測定)

シニア人材の能力については、当然ながら、高年齢化によって衰える気力や能力もありますが、その衰え方は一律ではなく、能力の種類によってはむしろ年齢とともに成長し続けるものもあるそうです。人生の先輩(場合によっては、元上司)であるシニア人材の能力を、後輩の役職者が評価することが心理的な難しさがあるかもしれません。

弊社では、上述したシニア人材に求められる期待役割の観点から、シニア人材の特性や能力を把握するアセスメントや多面評価の仕組みを提供していますが、これは、シニア人材の特性や能力を、できるだけ客観的に捉え、本人や周囲の人が受け入れやすくする工夫です。もちろん、一方的に周囲が判断するのではなく、本人の意向を面談や普段のコミュニケーションを通じて把握することも重要であると考えます。

事例3. シニア人材の貢献度を測定・評価する仕組みの整備

シニア人材への評価の仕組みの整備は、シニア人材のモチベーションを高く保つ上でも重要です。仕組みの整備にあたっての基本的な考え方は現役社員と同様ですが、シニア人材といっても職務内容も多様で、能力や特性も個々人によって異なりますので、ある程度の幅があることを想定した仕組みとすることが不可欠です。企業によっては、シニア社員を現役社員と同様に職務価値の大きさに応じたグレードに分け、グレード毎に細かく評価基準を変えている事例もあります。

ここでは、一般的な評価の仕組みの整備のステップをご紹介します。

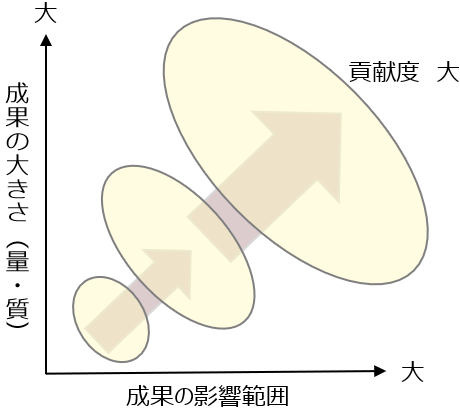

ステップ1.貢献度を定義する

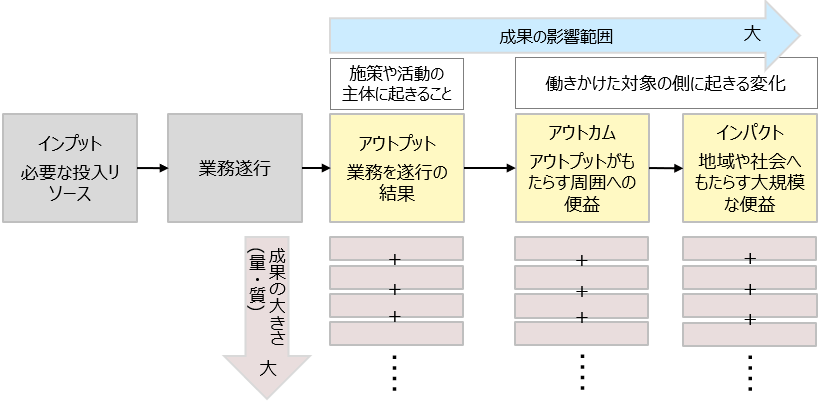

貢献度を「アウトプット=成果」と定義するならば、例えば、成果の影響範囲と成果の大きさ(量・質)の2軸で定義することができます(図8)。

【図8 貢献度の定義】

成果の影響範囲とは、成果を通じてどれだけのインパクトを会社(部門・職場)にもたらしたかを測る軸です。成果の影響範囲は一般的に、①アウトプット、②アウトカム、③インパクトの順に大きくなると考えられます(図9)。

【図9 アウトプットする成果の概念】

①アウトプットは業務遂行の結果を、②アウトカムはアウトプットがもたらす周囲への便益を、③インパクトは会社全体や社会へもたらす大規模な便益を示します。つまり、アウトプットした成果が施策や活動の主体の中で発揮される段階から、働きかけた対象の側に影響をもたらす段階にいくにつれて成果の影響範囲は大きくなるという考え方です。

また、成果の大きさ(量・質)とは、どれだけの成果を発揮できたかを測る軸です。量的に多く、質的に高い成果を発揮するほど、成果の大きさは大きくなります。

ステップ2.測定対象を具体化する

成果の影響範囲と成果の大きさに該当するものが、各部門・職場・個人において具体的に何を指すのか、特定します。

会社の事業計画や部門計画から、個人の成果をブレイクダウンして特定していく、という方法が王道ではありますが、個々の社員が「私の職務の成果は何であって、どのような影響を及ぼしているのか」をボトムアップで考える方法も、人材育成の観点で効果的と言えます。

ステップ3.貢献度の測定基準と評価段階を決める

成果の影響範囲も、成果の大きさも、実際の職務遂行を通じて変動するものです。

測定対象のそれぞれについて、「期待する状態」「最低限到達しなければならない状態」「チャレンジしたい理想的な状態」を比較しながら考えてみることで、(定量的な測定が難しい成果であっても)ある程度の測定基準を定義することができます。

また、その測定結果を、等級や昇給・賞与といった処遇に反映するための基準(等級基準、評価基準)を設定します。等級基準や評価基準をあまり細かく作り込み過ぎると、現実の多様な職務や人材にフィットしにくいケースも多くなるので、注意が必要です。

事例4. スキルの棚卸しによる、ポータブルスキルの可視化

シニア社員の活用領域を定めたり、新たな役割をアサインする上でも、シニア人材のスキルの棚卸・可視化は重要です。

スキル把握といっても、全方位的に実施するのはかなり大変ですので、まずはポータブルスキル(厚生労働省の定義によると、職種の専門性以外に、業種や職種が変わっても持ち運びができる職務遂行上のスキルを指す)の把握から段階的に広げていくほうが、現場の負担も少ないでしょう。

スキルの棚卸しからポータブルスキルの可視化までのステップは、概ね次の通りです。

ステップ1.スキルの棚卸し

保有スキルを洗出し、ポータブルスキルとなりそうなスキルと特定の業界・業種でしか活かせないスキルに分けます。

ステップ2.ポータブルスキルへの再変換

ステップ1でポータブルスキルとなりそうなものとして抽出したスキル(自社定義)をポータブルスキル(社外共通定義)に再定義します。言い換えると、共通可能性(ポータブルスキルの内共通するスキル)と応用可能性(ポータブルスキルの内どのスキルに拡張できそうか)を探ります。

なお、ポータブルスキルの要素は厚生労働省によって定義されています。

ステップ3.保有するポータブルスキルの幅とレベルを把握

ポータブルスキルが社外においてどの程度通用するかは、スキルの幅とレベルによって決まります。よって、どの程度の幅とレベルのポータブルスキルを持ち合わせているかを把握しておくことが必要です。

事例5. 社内に留まらない活用方法の検討

シニア活用といっても、社内だけで活用することに限界がある可能性があります。

法律上希望すれば65歳まで雇用する義務はありますが、本人が望む環境を与える義務まで追うことは企業経営上現実性のない話です。それでも、企業の姿勢としては、本人が輝ける環境を共に考える努力は最大限すべきと考えます。

そのための事例として紹介するのが、他社への出向制度と、転身支援制度となります。

出向制度とは、雇用契約を維持しつつ、別な企業(出向先)で働くための様々な条件を整備したものです。

企業側は、社内に活躍の場がない場合に、雇用を維持しながら様々な活躍可能性を検討することが可能です。一方で、社員側は、転職リスクを負うことなく、社外に活躍の場を広げることができます。ただし、出向先企業とのミスマッチングや、強制的な出向による社員のモチベーションダウン(および出向先企業の心象悪化)も起こり得ます。

こうした制度をうまく機能させるうえでも、事例2や事例4で紹介したような取り組みを通じて、自社のシニア人材の多くが保有している経験やスキルが、どのような業界や組織で重宝される可能性があるのかを、常に探索しておくことが重要でしょう。

もう一つの転身支援制度は、会社を退職して社外へ転進することを、金銭面や転職先紹介などを通じて支援する制度です。一般的には、通常の退職金に加えた割増退職金の支給や、希望者への再就職支援会社のサービスの準備などの支援内容が含まれます。

定年延長など雇用に関する制度の見直しと合わせて検討することが多くありますが、伝え方を誤ると、ネガティブなメッセージを社員に与える可能性もあり、優秀人材の流出リスクにもつながりますので、制度の狙いや条件設定は非常に重要ですが、こうした制度設計も支援可能です。

事例6. 年齢を意識しにくい組織風土づくり

クレイア・コンサルティングでは、年齢を意識しにくい組織風土づくりを狙いとして、多様性の尊重、ダイバーシティ推進の一環として進めた事例もあります。

シニア人材の問題は、「定年の延長」「雇用義務年齢の延長」といった年齢に端を発する問題があるため、どうしても年齢を意識した対策に陥りがちです。

しかしながら、これまで述べてきたように、年齢を意識しすぎることは、シニア人材特有の問題を殊更に強調することになり、ステレオタイプ的な(ネガティブな)シニア人材像も併せて想起させてしまいます。「日本国籍か外国籍か」「新卒か中途入社か」「男性か女性か」に関わらず、一人ひとりの人材の良いところを活かしていける風土を備えた組織が、真にダイバーシティの根付いた組織であると考えます。そして、ダイバーシティの根付いた組織であれば、自然と「人材を年齢(だけ)で判断するのはおかしい」という価値観が、組織内に浸透するでしょう。

本事例は、シニア人材の問題を、「シニア人材の活用」と狭く限定せず、ダイバーシティ推進のひとつのテーマと位置付け、組織内の認識共有を図った事例となります。

事例7. 組織上の役割の明確化

事例1で期待役割や人材イメージの明確化の例を上げましたが、言葉上の定義だけでなく、実際に“メンター”“トレーナー”などの役割を組織上に配置した事例もあります。

伝統的な組織の上司・部下の関係は、指揮命令系統としては明確かつ効率的ですが、上司・部下の関係が入れ替わったとき、お互いに心情的な抵抗感を感じやすくなります。例えば、上司・部下の関係以外にも、職場内で(あるいは職場を超えて)多様なコミュニケーションの関係があれば、上司・部下という立場を意識する場面も少なくなるでしょう。

こうした上司部下でない立ち位置を確立する上でも、何らかの組織上の役割を明確化することは、シニア人材のモチベーションを高める上でも効果的です。こうした取り組みと合わせて、役職者を職位で呼ぶことをやめる(いわゆる、さん付け運動)など、役職位や組織のヒエラルキーの意識を適度に薄めていくことも効果的でしょう。

参考

- 厚生労働省.「令和4年簡易生命表の概況」,https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/life/life22/dl/life22-15.pdf ,(2024-6-1)

- 国立社会保障・人口問題研究所."出生中位(死亡中位)推計(令和5年推計)表1-1 総数,年齢3区分(0~14歳,15~64歳,65歳以上)別総人口及び年齢構造係数:出生中位(死亡中位)推計",https://www.ipss.go.jp/pp-zenkoku/j/zenkoku2023/db_zenkoku2023/db_r5_suikeikekka_1.html ,(2024-6-1)

- 内閣府.「平成15年度 年齢・加齢に対する考え方に関する意識調査結果の概要 第2章 調査結果の概要 「高齢者」に対する意識・イメージに関する事項 (3)高齢者のイメージ」,https://www8.cao.go.jp/kourei/ishiki/h15_kenkyu/m2-1.pdf ,(202406-1)

- 株式会社MIHARU."株式会社MIHARU「シニア世代・高齢化社会へのイメージ調査」2022年6月21日リリース".PR TIMES,https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000017.000068494.html ,(2024-6-1)

- サイボウズ株式会社."シニア社員、年下上司もペーパーレスも「問題ない」── 正直いやなのは「経験則が通じない」こと".サイボウズ チームワーク総研,https://teamwork.cybozu.co.jp/blog/seniorworker1.html ,(2024-6-1)

- 株式会社リクルートマネジメントソリューションズ."大人は若者から何を学べるか。若者に抱く”違和感”こそ学びのヒント".リクルートマネジメントソリューションズ 人材育成・組織開発サービスサイト,https://www.recruit-ms.co.jp/issue/inquiry_report/0000000678/ ,(2024-6-1)

- 株式会社リクルートマネジメントソリューションズ."定年後、仕事はどう変わるか".リクルートワークス研究所,https://www.works-i.com/research/project/70s/values/detail002.html ,(2024-6-1)

- 株式会社リクルートマネジメントソリューションズ."【調査発表】ポストオフ経験に関する意識調査".株式会社リクルートマネジメントソリューションズ,https://www.recruit-ms.co.jp/news/pressrelease/0000000348/ ,(2024-6-1)

- 日経BPコンサルティング."独自アンケート 給料4割減、再雇用の現実".日経ビジネス電子版,https://business.nikkei.com/atcl/NBD/19/special/00734/?SS=imgview&FD=-1299436387 ,(2024-6-1)

- ビートラスト株式会社."若手との面談の秘訣は「プライベートな話題」!? 職場面談に関する2024年最新調査アンケート結果".PR TIMES,https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000056.000062843.html ,(2024-6-1)

- 吉田朋子(筑波大学大学院).「上司との対人関係が人事評価の納得感に及ぼす影響 産業・組織心理学研究 2016年,第30巻,第1号,29-43」,https://www.jstage.jst.go.jp/article/jaiop/30/1/30_29/_pdf ,(2024-6-1)

- エン・ジャパン株式会社."第125回アンケート集計結果「「年下上司」について(2016年版)」".ミドルの転職,https://mid-tenshoku.com/enquete/report-125/ ,(2024-6-1)

- 独立行政法人労働政策研究・研修機構.「データブック国際労働比較2023 第5-12表 勤続年数別賃金格差」,https://www.jil.go.jp/kokunai/statistics/databook/2023/documents/Databook2023.pdf ,(2024-6-1)