米国型人材マネジメントを直輸入した弊害

最近、多くの人事部長から、「米国型の人材マネジメントの制度を導入したのだが、うまく機能していない」という相談を受けます。

米国型を導入した会社では、いま何が起きているか?

話を聞いてみると、ほとんどの会社が外資系人事コンサルティング会社の支援を受けて、新しいマネジメント手法を導入しています。「米国型の考え方が合理的である」ことはよくわかるのですが、現実的ではないようなのです。

マニュアル通りに行おうとすると、現場の仕事も組織運営もとどこおってしまいます。「成果主義」や「実力主義」を徹底させるために導入したのに、自分の会社の組織に合わないというのです。

しかも、外部の人事専門コンサルタントに高いコンサルタント料を払い、1年以上もかけて人事制度を策定したのに、いまさら「間違っていました」とはいえません。

では、社員のほうはどう思っているのでしょうか?

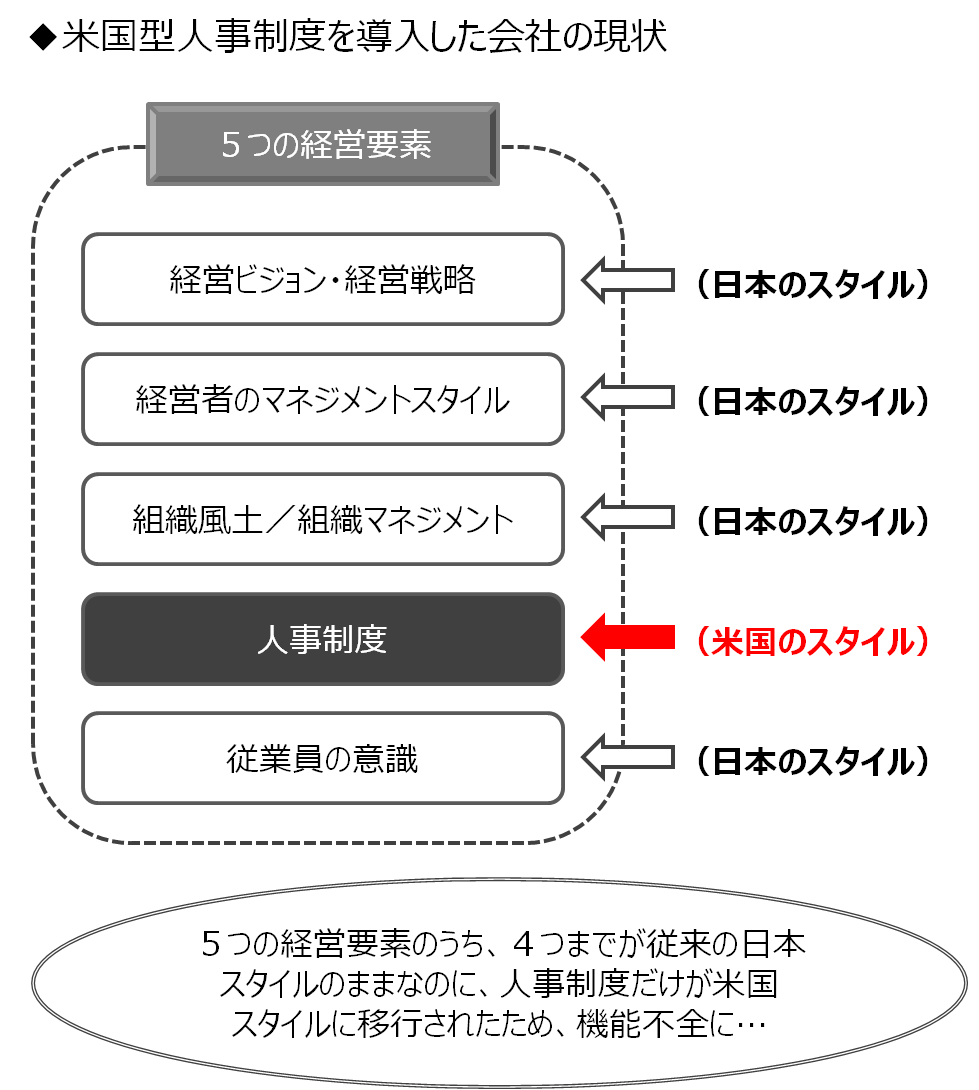

まず、管理職に尋ねると、いっせいに不満をもらします。手続きが煩雑なのです。「もしこの制度をまじめに行ったら、管理職はほとんど他の仕事はできない」とまでいいます。おまけに、他の経営管理方法は従来のままで、役員や上級管理職の考え方も変わっていないため、人事制度だけが突出し、その“異質性”が際立ってしまっています。

もともと米国型人材マネジメントは、「社員の業務範囲や意思決定権限が明確に決まっていること」が前提になっています。その責任や権限が曖昧なままで、この人材マネジメントを行おうとすると、結局評価を行うことができなくなります。

しかし現場では、前提がクリアーされていなくても、評価を行わなければなりませんので、業務範囲は曖昧なままで、目標を無理のないレベル――つまりは“誰でも達成可能な低いバー”を設定しようとします。もし目標達成できなければ、自分も部下も処遇を下げられるのがわかっていますから、あえて部下たちに「厳しい目標と成果への責任」を押し付けるようなことはできないわけです。

このように、ただ米国型人材マネジメントを導入しただけでは、社員は「あえて高い目標を立てたり、勝負をしよう」という気にはならなくなります。今まで通りの仕事をし、「人事評価表」だけは新しい仕組みにそって書き変えれば、自分も部下も傷つかないですむのです。

現場の一般社員たちは、もっとシラケきっています。「直属上司である中間管理職たちが困っている」のはわかるのですが、彼らは「新しい米国型人材マネジメント」に順応しようとは思っていません。本当に米国型人材マネジメントを受け入れるのであれば、外資系に転職するといいます。

「人事運用や評価方法だけが米国型で厳しく、報酬アップのメリットがないのであれば、そのような会社にいる意味はない」というわけです。

若い一般社員たちは、「いま導入されている人事制度が近い将来どうなるのか」がよくわかっています。つまり、経営層も管理職層もこのようなメカニズムは使いこなせず、結局元の通りに戻るのを知っているのです。だから、「一時的に首を引っ込めていればよい」というわけです。あとは、また「協調とチームワーク」が主体で、厳しさに欠けた従来の日本型人事制度に戻るのを待つだけです。

何しろ会社がつぶれない限りは、このマネジメントが一番楽なのですから…。

一体、どこをどう間違って「自律と自己責任」を標榜し、「年功ではなく、実績と成果が求められる」はずの画期的人事制度がこうなってしまったのでしょうか?

※この内容は2003年に書かれたものです。

- 人材マネジメント

- 従来の人事管理という考え方は、社員の雇用管理、労務管理、賃金管理などが中心になっていたが、ここでいう人材マネジメントはそれに加え、動機付け、職能開発、人材育成など、より人間に着目した概念。

- 成果主義

- 一般的には「業績や仕事の結果に合わせた評価・報酬制度にする」とい意味で使われるが、社員がよい実績を残すことを促進し、よい実績を残したことを認めたうえで、それにきちんと報いなければ、本当の成果主義とは呼べない。

- 経営管理方法

- 社内の経営に関するルールのこと。人事制度以外の経営管理方法には、経営計画制度、管理会計制度、業績評価制度、組織規定、決裁規定などがある。最近は、これらの多くの部分が情報システムに組み込まれているので、情報システムそのものも経営管理方法の一つといえる。これらは会社の意志(ミッション)を組織の末端にまで行き渡らせることを目的としている。